Panagiotis Sotiris

Viewpoint

I

Tradução / O dia 25 de janeiro de 2015 foi um marco de uma mudança histórica no período recente da história grega. Depois de cinco anos de uma austeridade devastadora, de uma crise social sem precedentes na Europa e de uma série de lutas que em certos momentos, especialmente entre 2010 e 2012, tiveram um caráter quase insurrecional, finalmente surgiu uma grande ruptura política. Os partidos que foram responsáveis por colocar a sociedade grega sob a supervisão disciplinar da chamada Troika (União Europeia-Banco Central Europeu-Fundo Monetário Internacional) sofreram uma humilhante derrota. O Paneˈlinio Sosjalistiˈko ˈCinima (Pasok – Movimento Socialista Pan-helênico), que em 2009 chegou a ganhar 44% dos votos, recebeu agora míseros 4,68%; o seu racha partidário, liderado por Giorgio Papandreou, o primeiro-ministro do Pasok que deu início aos programas de austeridade, recebeu 2,46% dos votos. A ˈNea Ðimokraˈtia (Nova Democracia) fez 27,81% dos votos, quase 9% menos que o Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Syriza – Coalização da Esquerda Radical). A ascensão eleitoral dos fascistas da Chrysí Avgí (Aurora Dourada) foi interrompida, ainda que eles mantenham um preocupante índice de 6% dos votos. Outro partido pró-austeridade, o To Potami (O Rio), representando a agenda neoliberal (ainda que nominalmente se afirme como centro-esquerda) conseguiu apenas 6,05%, apesar de uma intensa campanha midiática.

De certa forma, essa foi a vingança eleitoral de uma sociedade que sofreu e lutou contra aqueles responsáveis pelo seu sofrimento. Nós não podemos esquecer que a Grécia viu o seu índice oficial de desemprego atingir 27% – e o desemprego dos jovens chegar a 50% – e também que sofreu uma contração cumulativa de 25%, além de ter visto uma redução massiva em salários e aposentadorias, tendo testemunhado a criação de uma violenta legislação orientada para privatizar, liberalizar o mercado de trabalho e reformar as universidades pelo paradigma neoliberal.

II

O Syriza teve uma importante vitória, com 36,34% dos votos e 149 deputados (precisava apenas de mais dois para ter uma maioria absoluta no parlamento). Simbolicamente, essa foi uma vitória histórica. Pela primeira vez na história moderna da Europa, um partido não-social-democrata de esquerda irá formar um governo. Em um país no qual a esquerda foi perseguida durante boa parte do século XX, a imagem de um primeiro ministro cujo primeiro ato após a sua posse foi visitar o lugar onde 200 comunistas foram executados no 1º de maio de 1944, parece até a revanche simbólica de uma história cheia de lutas. Essa mudança política à esquerda é o resultado de deslocamentos tectônicos nas relações políticas e econômicas de representação induzidos não apenas pela crise econômica e social, mas também por um longo ciclo de lutas contra austeridade que agiu como catalizador de novas identidades políticas radicais e novas formas de pertencimento. E sendo assim, ela manda uma importante mensagem de mudança e resistência para toda a Europa e já se tornou uma fonte de inspiração, algo evidente diante da entusiasmada reação do resto da esquerda europeia.

III

Durante a campanha eleitoral, a virada “realista” e à direita do Syriza ficou bastante evidente. A liderança do Syriza abandonou a exigência de uma imediata revogação do memorandum (as condições ligadas aos acordos de empréstimos), que foi o seu principal ponto na campanha de 2012. Ela se afastou da posição de “não se sacrificar pelo Euro”. A nacionalização do sistema bancário não é mais uma de suas exigências mais urgentes. A principal posição programática do Syriza é uma tentativa de pôr fim à austeridade enquanto se mantém a rede institucional, monetária e financeira da zona do euro e da União Europeia (UE). Eles afirmaram sua habilidade de negociar e reestruturar uma redução possível da dívida grega com os credores da UE e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ao mesmo tempo, eles passaram a apoiar a ideia de usar contra a austeridade a versão europeia da “flexibilização quantitativa” que o Banco Central Europeu (BCE) recentemente deu início. Mais do que isso, eles insistiram na possibilidade de uma mudança na direção da UE baseada na ascensão de movimentos de esquerda na Europa meridional ou na Irlanda e nas divergências entre o governo alemão e o BCE, ou entre Angela Merkel e Matteo Renzi. A principal posição política do Syriza ao chegar ao poder, de acordo com suas declarações pré-eleitorais, será de criar uma rede de segurança social ao aumentar o salário mínimo novamente para 751 euros, reestatizar direitos básicos trabalhistas, reverter as demissões de empregados do setor público, oferecer assistência imediata para 300 mil famílias abaixo da linha da pobreza, criar empregos e aumentar as aposentadorias. Não há dúvidas de que essas medidas são urgentemente necessárias.

Porém, na atual correlação de forças dentro da UE, mesmo uma sutil afrouxada nas cordas da austeridade pode não ser possível. Não é como se tal ruptura com a austeridade fosse impossível em termos financeiros; na verdade, a profundidade da crise da zona do euro, como resultado primordial do profundo e institucionalizado neoliberalismo da “integração europeia”, faz com que as elites europeias fiquem temerosas de qualquer coisa que possa parecer uma mudança de paradigmas. Isso é especialmente verdade se levar em consideração a crise da dívida na Itália e o aumento do déficit francês. Então é mais provável que durante as negociações, a UE tente empurrar para a continuidade de alguma forma de política de austeridade, ao menos para mandar uma mensagem de que ninguém pode escapar da norma. Não se pode esquecer que a Grécia ainda é dependente dos empréstimos da UE e da liquidez do BCE, assim como o fato de que o novo governo irá enfrentar uma situação de cofres públicos vazios e de necessidade de gastos urgentes. Lidar com esses problemas emergenciais, ao mesmo tempo em que tem de enfrentar as pressões da UE, é um dos desafios que o governo terá de conduzir. Além disso, não se pode esquecer que parte dos programas de austeridade, o novo limite de crédito oferecido aos gregos, não dependia somente de metas fiscais, como superávit primário (ele mesmo uma forma de austeridade), mas também na implementação de legislação e reformas neoliberais. Existirá um esforço para aplicar esse mesmo caminho diante de qualquer proposta de perdão da dívida. Nas palavras do Financial Times, “nenhuma das propostas do Sr. Tsipiras [primeiro ministro grego] para o perdão da dívida conseguirá ser ouvida ao menos que ele prometa continuar comprometido com as reformas da economia e da administração pública da Grécia.”

IV

À luz dos desafios citados acima, a necessidade de uma ruptura com a dívida, com o euro e com os tratados firmados com a UE é urgente. Parece claro que somente a interrupção ou a moratória do pagamento da dívida e sua consequente anulação podem garantir ao governo grego a capacidade de aumentar os gastos públicos para conseguir, assim, reverter as consequências da austeridade. É também óbvio que somente através da revogação do grosso das reformas neoliberais impostas à Grécia nos últimos anos será possível realizar uma política mais progressista. Tal processo levará, inevitavelmente, a um confronto contra todo o mecanismo supervisório da UE e as disposições ligadas aos engenheiros da zona do euro. Nesse ponto, a ruptura com o euro e um consequente retorno à soberania monetária permanece sendo uma necessidade premente – o ponto de partida para qualquer política progressista.

V

Além disso, é evidente que o povo lutou nos últimos tempos por muito mais do que uma “rede social de proteção”. Reverter o desastre social causado pela austeridade é o primeiro e necessário passo. Porém, a profunda crise social e política na Grécia, enquanto momento “catártico”, oferece também a possibilidade de um rumo social e político que se afaste do neoliberalismo e do consumismo impulsionado por dívidas. Isso significa que sair da austeridade não pode ser simplesmente visto como um retorno ao “crescimento”, mas como o início de um processo de experimentação com um paradigma alternativo de desenvolvimento baseado na autogestão, em novas formas de planejamento democrático e participativo e se beneficiando da experiência e da engenhosidade do povo que luta.

VI

Sem a necessária maioria parlamentar, o Syriza formou um governo com o Anexartitoi Ellines (Anel – Partido Independente Grego). Os independentes gregos são um peculiar híbrido de populismo e valores tradicionais da direita, com laços em segmentos tais como os empresários e o clero. Eles foram antiausteridade desde o momento em que se separaram da Nova Democracia. A liderança do Syriza pretendeu formar um governo com os independentes gregos logo no início. Isso faz parte de uma mudança na retórica política que vai da posição do “governo de esquerda” para uma posição de um “governo de resgate social ao redor do Syriza” marcada pela anti-austeridade. Mais do que isso, Panos Kammenos, líder dos independentes gregos e novo ministro da Defesa fez uma campanha com o seguinte slogan: “coloque-me no Parlamento para que eu possa controlar o esquerdismo do Syriza.”

Ao mesmo tempo, deve-se ressaltar que nunca fora discutida uma aliança com o Kommounistikó Kómma Elládas (KKE - Partido Comunista da Grécia), pois tal aliança poderia significar a possibilidade de uma coalizão radical anti-UE. Isso é algo que tanto o Syriza quanto o KKE não querem: o Syriza, porque tem uma posição pró-UE e pró-euro; o KKE porque tem uma posição derrotista e sectária e se recusa a ver qualquer possibilidade de mudança. Em termos econômicos, é possível encontrar um equilíbrio dentro do novo governo. De fato, pode-se dizer que em certos aspectos, os independentes gregos são mais “populistas” do que a própria liderança do Syriza. Os independentes não são anti-UE, ou anti-euro; consequentemente, não haverá divergências entre eles e o Syriza nessa frente. Acerca da questão de direitos (como por exemplo, os direitos LGBTs), a relação com a Igreja, a política imigratória, etc., deve haver tensões, mas no geral – e levando em conta a virada “realista” da liderança do Syriza – parece que, ao menos inicialmente, essa coalizão funcionou. O que também fortalece – nacionalmente quanto internacionalmente – a tentativa de apresentar um novo governo como uma coalizão anti-austeridade, não como um governo da esquerda.

VII

Sobre as demais tendências do campo da esquerda, deve-se destacar que o Partido Comunista teve um pequeno aumento nos votos (de 4,5% em junho de 2012 para 5,47% agora). Durante a campanha eleitoral este manteve um tom bastante sectário, desprezando o Syriza enquanto alternativa e apresentando a força do seu próprio partido como a única saída viável. Porém, o traço característico da linha política do KKE é a sua insistência de que ao menos que o “oportunismo” seja derrotado, não haverá processo de transformação social. Essa postura derrotista é a base da tática sectária do partido. A esquerda anti-UE, representada pela coligação Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi-Mars (Antarsya-Mars – Frente da Esquerda Grega Anticapitalista) foi melhor em 2014 do que em 2012 (0,64% em relação aos 0,33% da eleição anterior), mas foi bastante pressionada numa eleição extremamente polarizada. Apesar de suas tentativas de fazer uma campanha de oposição de esquerda nãosectária à virada direitista do Syriza, este setor não conseguiu um resultado eleitoral condizente com seu apelo dentro dos movimentos sociais.

VIII

O período posterior às eleições trouxe importantes desafios, especialmente para a esquerda radical. O primeiro é reconstruir o movimento em seu sentido mais profundo. A mudança política e o novo sentimento de otimismo das classes subalternas precisa ser transformado em uma nova onda de lutas. Somente novas mobilizações podem exercer a pressão necessária sobre o governo do Syriza, especialmente sob suas promessas, para garantir que os servidores públicos sejam readmitidos em seus empregos, que a ERT (a rede pública de televisão) seja reaberta, para que a luta pelo rechaço às reformas neoliberais continue. Isso é importante pois restaura a confiança do povo em sua habilidade de mudar suas vidas e, com isso, exigir políticas mais radicais – um necessário contrapeso diante das pressões e chantagens de organismos internacionais.

Sem uma sociedade engajada na luta, ou seja, uma sociedade engajada nas práticas coletivas de resistência e transformação, nenhum processo de mudança social pode ser iniciado. O ciclo de lutas vivido na Grécia dos últimos anos foi um catalizador para as mudanças eleitorais que levaram à virada do eleitorado para a esquerda. De certa forma, os resultados eleitorais também foram traduções políticas das dinâmicas de protestos e contestações. É preciso uma ressurgência do movimento em termos de luta e também de aspirações, um excedente de força social necessário tanto como pressão sob o governo, como contrapeso diante da chantagem vinda da UE, mas também como catalizador de novas formas de radicalização.

IX

O debate sobre estratégia deve continuar. O desafio não é simplesmente ter um tipo de governança progressista dentro das imposições proibitivas feitas pela UE e pela zona do Euro. O desafio se coloca na articulação de uma nova dialética das demandas imediatas e das mudanças radicais, não apenas no sentido de acabar com o fardo da dívida e com o euro, mas também – e principalmente – no sentido da experiência de novas configurações sociais. Para a esquerda radical grega anti-UE o mais importante não é se colocar como uma “oposição de esquerda” ao Syriza, não importa o quão útil isso possa ser no cenário político onde toda a oposição ao Syriza virá da direita. O que importa é elaborar uma alternativa de esquerda, uma estratégia de rupturas e interrupções (incluídos aqui o neoliberalismo, o euro, as dívidas, etc.). Este é exatamente o tipo de alternativa urgentemente necessária na medida em que a estratégia do Syriza se choca com a parede da chantagem da União Europeia e com a contraofensiva das forças do capital.

X

A Grécia entrou em uma nova fase, em que se tornou possível escrever coletivamente uma nova página na história. Até aqui, este país mediterrâneo foi o campo de testes dos experimentos neoliberais mais agressivos desde o Chile de Augusto Pinochet. Agora, existe o potencial para transformá-la em um laboratório de esperanças. Isso exige confiança na força das lutas populares e a capacidade de pensar além dos marcos dominantes de pensamento. E não seria essa a real essência de uma política radical? O verdadeiro desafio agora é o povo manter as suas esperanças – a esperança de que o povo possa realmente mudar suas vidas.

Viewpoint

|

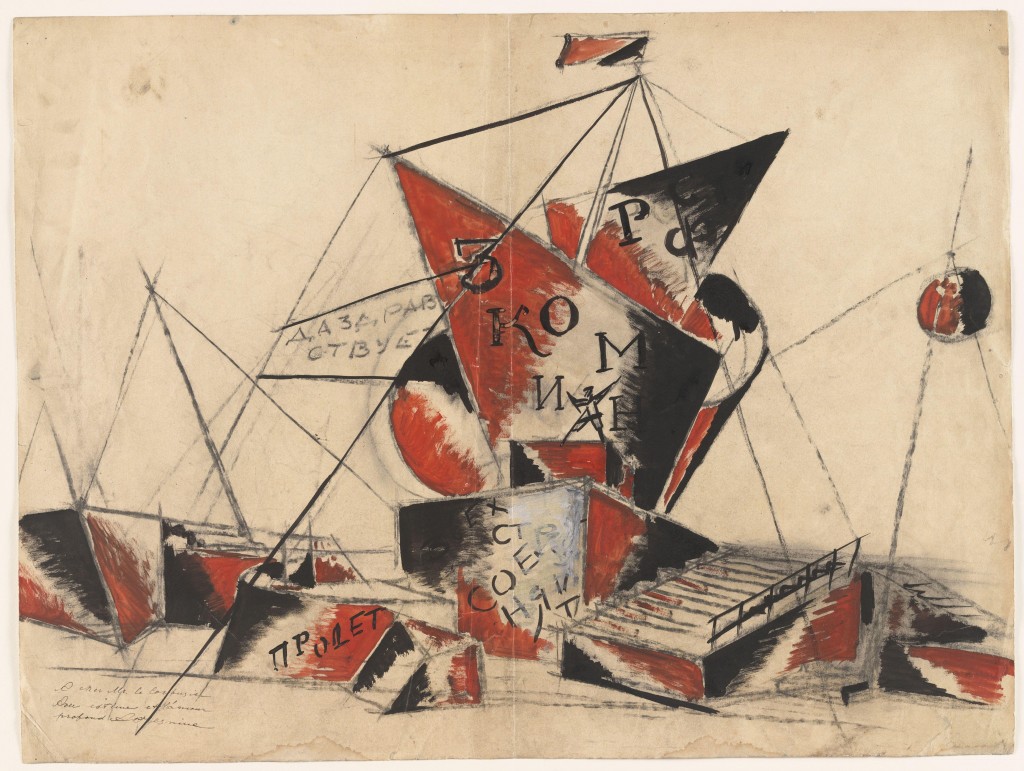

| Aleksandr Vesnin, Proposta de Monumento à Terceira Internacional, 1921 |

I

Tradução / O dia 25 de janeiro de 2015 foi um marco de uma mudança histórica no período recente da história grega. Depois de cinco anos de uma austeridade devastadora, de uma crise social sem precedentes na Europa e de uma série de lutas que em certos momentos, especialmente entre 2010 e 2012, tiveram um caráter quase insurrecional, finalmente surgiu uma grande ruptura política. Os partidos que foram responsáveis por colocar a sociedade grega sob a supervisão disciplinar da chamada Troika (União Europeia-Banco Central Europeu-Fundo Monetário Internacional) sofreram uma humilhante derrota. O Paneˈlinio Sosjalistiˈko ˈCinima (Pasok – Movimento Socialista Pan-helênico), que em 2009 chegou a ganhar 44% dos votos, recebeu agora míseros 4,68%; o seu racha partidário, liderado por Giorgio Papandreou, o primeiro-ministro do Pasok que deu início aos programas de austeridade, recebeu 2,46% dos votos. A ˈNea Ðimokraˈtia (Nova Democracia) fez 27,81% dos votos, quase 9% menos que o Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Syriza – Coalização da Esquerda Radical). A ascensão eleitoral dos fascistas da Chrysí Avgí (Aurora Dourada) foi interrompida, ainda que eles mantenham um preocupante índice de 6% dos votos. Outro partido pró-austeridade, o To Potami (O Rio), representando a agenda neoliberal (ainda que nominalmente se afirme como centro-esquerda) conseguiu apenas 6,05%, apesar de uma intensa campanha midiática.

De certa forma, essa foi a vingança eleitoral de uma sociedade que sofreu e lutou contra aqueles responsáveis pelo seu sofrimento. Nós não podemos esquecer que a Grécia viu o seu índice oficial de desemprego atingir 27% – e o desemprego dos jovens chegar a 50% – e também que sofreu uma contração cumulativa de 25%, além de ter visto uma redução massiva em salários e aposentadorias, tendo testemunhado a criação de uma violenta legislação orientada para privatizar, liberalizar o mercado de trabalho e reformar as universidades pelo paradigma neoliberal.

II

O Syriza teve uma importante vitória, com 36,34% dos votos e 149 deputados (precisava apenas de mais dois para ter uma maioria absoluta no parlamento). Simbolicamente, essa foi uma vitória histórica. Pela primeira vez na história moderna da Europa, um partido não-social-democrata de esquerda irá formar um governo. Em um país no qual a esquerda foi perseguida durante boa parte do século XX, a imagem de um primeiro ministro cujo primeiro ato após a sua posse foi visitar o lugar onde 200 comunistas foram executados no 1º de maio de 1944, parece até a revanche simbólica de uma história cheia de lutas. Essa mudança política à esquerda é o resultado de deslocamentos tectônicos nas relações políticas e econômicas de representação induzidos não apenas pela crise econômica e social, mas também por um longo ciclo de lutas contra austeridade que agiu como catalizador de novas identidades políticas radicais e novas formas de pertencimento. E sendo assim, ela manda uma importante mensagem de mudança e resistência para toda a Europa e já se tornou uma fonte de inspiração, algo evidente diante da entusiasmada reação do resto da esquerda europeia.

III

Durante a campanha eleitoral, a virada “realista” e à direita do Syriza ficou bastante evidente. A liderança do Syriza abandonou a exigência de uma imediata revogação do memorandum (as condições ligadas aos acordos de empréstimos), que foi o seu principal ponto na campanha de 2012. Ela se afastou da posição de “não se sacrificar pelo Euro”. A nacionalização do sistema bancário não é mais uma de suas exigências mais urgentes. A principal posição programática do Syriza é uma tentativa de pôr fim à austeridade enquanto se mantém a rede institucional, monetária e financeira da zona do euro e da União Europeia (UE). Eles afirmaram sua habilidade de negociar e reestruturar uma redução possível da dívida grega com os credores da UE e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ao mesmo tempo, eles passaram a apoiar a ideia de usar contra a austeridade a versão europeia da “flexibilização quantitativa” que o Banco Central Europeu (BCE) recentemente deu início. Mais do que isso, eles insistiram na possibilidade de uma mudança na direção da UE baseada na ascensão de movimentos de esquerda na Europa meridional ou na Irlanda e nas divergências entre o governo alemão e o BCE, ou entre Angela Merkel e Matteo Renzi. A principal posição política do Syriza ao chegar ao poder, de acordo com suas declarações pré-eleitorais, será de criar uma rede de segurança social ao aumentar o salário mínimo novamente para 751 euros, reestatizar direitos básicos trabalhistas, reverter as demissões de empregados do setor público, oferecer assistência imediata para 300 mil famílias abaixo da linha da pobreza, criar empregos e aumentar as aposentadorias. Não há dúvidas de que essas medidas são urgentemente necessárias.

Porém, na atual correlação de forças dentro da UE, mesmo uma sutil afrouxada nas cordas da austeridade pode não ser possível. Não é como se tal ruptura com a austeridade fosse impossível em termos financeiros; na verdade, a profundidade da crise da zona do euro, como resultado primordial do profundo e institucionalizado neoliberalismo da “integração europeia”, faz com que as elites europeias fiquem temerosas de qualquer coisa que possa parecer uma mudança de paradigmas. Isso é especialmente verdade se levar em consideração a crise da dívida na Itália e o aumento do déficit francês. Então é mais provável que durante as negociações, a UE tente empurrar para a continuidade de alguma forma de política de austeridade, ao menos para mandar uma mensagem de que ninguém pode escapar da norma. Não se pode esquecer que a Grécia ainda é dependente dos empréstimos da UE e da liquidez do BCE, assim como o fato de que o novo governo irá enfrentar uma situação de cofres públicos vazios e de necessidade de gastos urgentes. Lidar com esses problemas emergenciais, ao mesmo tempo em que tem de enfrentar as pressões da UE, é um dos desafios que o governo terá de conduzir. Além disso, não se pode esquecer que parte dos programas de austeridade, o novo limite de crédito oferecido aos gregos, não dependia somente de metas fiscais, como superávit primário (ele mesmo uma forma de austeridade), mas também na implementação de legislação e reformas neoliberais. Existirá um esforço para aplicar esse mesmo caminho diante de qualquer proposta de perdão da dívida. Nas palavras do Financial Times, “nenhuma das propostas do Sr. Tsipiras [primeiro ministro grego] para o perdão da dívida conseguirá ser ouvida ao menos que ele prometa continuar comprometido com as reformas da economia e da administração pública da Grécia.”

IV

À luz dos desafios citados acima, a necessidade de uma ruptura com a dívida, com o euro e com os tratados firmados com a UE é urgente. Parece claro que somente a interrupção ou a moratória do pagamento da dívida e sua consequente anulação podem garantir ao governo grego a capacidade de aumentar os gastos públicos para conseguir, assim, reverter as consequências da austeridade. É também óbvio que somente através da revogação do grosso das reformas neoliberais impostas à Grécia nos últimos anos será possível realizar uma política mais progressista. Tal processo levará, inevitavelmente, a um confronto contra todo o mecanismo supervisório da UE e as disposições ligadas aos engenheiros da zona do euro. Nesse ponto, a ruptura com o euro e um consequente retorno à soberania monetária permanece sendo uma necessidade premente – o ponto de partida para qualquer política progressista.

V

Além disso, é evidente que o povo lutou nos últimos tempos por muito mais do que uma “rede social de proteção”. Reverter o desastre social causado pela austeridade é o primeiro e necessário passo. Porém, a profunda crise social e política na Grécia, enquanto momento “catártico”, oferece também a possibilidade de um rumo social e político que se afaste do neoliberalismo e do consumismo impulsionado por dívidas. Isso significa que sair da austeridade não pode ser simplesmente visto como um retorno ao “crescimento”, mas como o início de um processo de experimentação com um paradigma alternativo de desenvolvimento baseado na autogestão, em novas formas de planejamento democrático e participativo e se beneficiando da experiência e da engenhosidade do povo que luta.

VI

Sem a necessária maioria parlamentar, o Syriza formou um governo com o Anexartitoi Ellines (Anel – Partido Independente Grego). Os independentes gregos são um peculiar híbrido de populismo e valores tradicionais da direita, com laços em segmentos tais como os empresários e o clero. Eles foram antiausteridade desde o momento em que se separaram da Nova Democracia. A liderança do Syriza pretendeu formar um governo com os independentes gregos logo no início. Isso faz parte de uma mudança na retórica política que vai da posição do “governo de esquerda” para uma posição de um “governo de resgate social ao redor do Syriza” marcada pela anti-austeridade. Mais do que isso, Panos Kammenos, líder dos independentes gregos e novo ministro da Defesa fez uma campanha com o seguinte slogan: “coloque-me no Parlamento para que eu possa controlar o esquerdismo do Syriza.”

Ao mesmo tempo, deve-se ressaltar que nunca fora discutida uma aliança com o Kommounistikó Kómma Elládas (KKE - Partido Comunista da Grécia), pois tal aliança poderia significar a possibilidade de uma coalizão radical anti-UE. Isso é algo que tanto o Syriza quanto o KKE não querem: o Syriza, porque tem uma posição pró-UE e pró-euro; o KKE porque tem uma posição derrotista e sectária e se recusa a ver qualquer possibilidade de mudança. Em termos econômicos, é possível encontrar um equilíbrio dentro do novo governo. De fato, pode-se dizer que em certos aspectos, os independentes gregos são mais “populistas” do que a própria liderança do Syriza. Os independentes não são anti-UE, ou anti-euro; consequentemente, não haverá divergências entre eles e o Syriza nessa frente. Acerca da questão de direitos (como por exemplo, os direitos LGBTs), a relação com a Igreja, a política imigratória, etc., deve haver tensões, mas no geral – e levando em conta a virada “realista” da liderança do Syriza – parece que, ao menos inicialmente, essa coalizão funcionou. O que também fortalece – nacionalmente quanto internacionalmente – a tentativa de apresentar um novo governo como uma coalizão anti-austeridade, não como um governo da esquerda.

VII

Sobre as demais tendências do campo da esquerda, deve-se destacar que o Partido Comunista teve um pequeno aumento nos votos (de 4,5% em junho de 2012 para 5,47% agora). Durante a campanha eleitoral este manteve um tom bastante sectário, desprezando o Syriza enquanto alternativa e apresentando a força do seu próprio partido como a única saída viável. Porém, o traço característico da linha política do KKE é a sua insistência de que ao menos que o “oportunismo” seja derrotado, não haverá processo de transformação social. Essa postura derrotista é a base da tática sectária do partido. A esquerda anti-UE, representada pela coligação Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi-Mars (Antarsya-Mars – Frente da Esquerda Grega Anticapitalista) foi melhor em 2014 do que em 2012 (0,64% em relação aos 0,33% da eleição anterior), mas foi bastante pressionada numa eleição extremamente polarizada. Apesar de suas tentativas de fazer uma campanha de oposição de esquerda nãosectária à virada direitista do Syriza, este setor não conseguiu um resultado eleitoral condizente com seu apelo dentro dos movimentos sociais.

VIII

O período posterior às eleições trouxe importantes desafios, especialmente para a esquerda radical. O primeiro é reconstruir o movimento em seu sentido mais profundo. A mudança política e o novo sentimento de otimismo das classes subalternas precisa ser transformado em uma nova onda de lutas. Somente novas mobilizações podem exercer a pressão necessária sobre o governo do Syriza, especialmente sob suas promessas, para garantir que os servidores públicos sejam readmitidos em seus empregos, que a ERT (a rede pública de televisão) seja reaberta, para que a luta pelo rechaço às reformas neoliberais continue. Isso é importante pois restaura a confiança do povo em sua habilidade de mudar suas vidas e, com isso, exigir políticas mais radicais – um necessário contrapeso diante das pressões e chantagens de organismos internacionais.

Sem uma sociedade engajada na luta, ou seja, uma sociedade engajada nas práticas coletivas de resistência e transformação, nenhum processo de mudança social pode ser iniciado. O ciclo de lutas vivido na Grécia dos últimos anos foi um catalizador para as mudanças eleitorais que levaram à virada do eleitorado para a esquerda. De certa forma, os resultados eleitorais também foram traduções políticas das dinâmicas de protestos e contestações. É preciso uma ressurgência do movimento em termos de luta e também de aspirações, um excedente de força social necessário tanto como pressão sob o governo, como contrapeso diante da chantagem vinda da UE, mas também como catalizador de novas formas de radicalização.

IX

O debate sobre estratégia deve continuar. O desafio não é simplesmente ter um tipo de governança progressista dentro das imposições proibitivas feitas pela UE e pela zona do Euro. O desafio se coloca na articulação de uma nova dialética das demandas imediatas e das mudanças radicais, não apenas no sentido de acabar com o fardo da dívida e com o euro, mas também – e principalmente – no sentido da experiência de novas configurações sociais. Para a esquerda radical grega anti-UE o mais importante não é se colocar como uma “oposição de esquerda” ao Syriza, não importa o quão útil isso possa ser no cenário político onde toda a oposição ao Syriza virá da direita. O que importa é elaborar uma alternativa de esquerda, uma estratégia de rupturas e interrupções (incluídos aqui o neoliberalismo, o euro, as dívidas, etc.). Este é exatamente o tipo de alternativa urgentemente necessária na medida em que a estratégia do Syriza se choca com a parede da chantagem da União Europeia e com a contraofensiva das forças do capital.

X

A Grécia entrou em uma nova fase, em que se tornou possível escrever coletivamente uma nova página na história. Até aqui, este país mediterrâneo foi o campo de testes dos experimentos neoliberais mais agressivos desde o Chile de Augusto Pinochet. Agora, existe o potencial para transformá-la em um laboratório de esperanças. Isso exige confiança na força das lutas populares e a capacidade de pensar além dos marcos dominantes de pensamento. E não seria essa a real essência de uma política radical? O verdadeiro desafio agora é o povo manter as suas esperanças – a esperança de que o povo possa realmente mudar suas vidas.